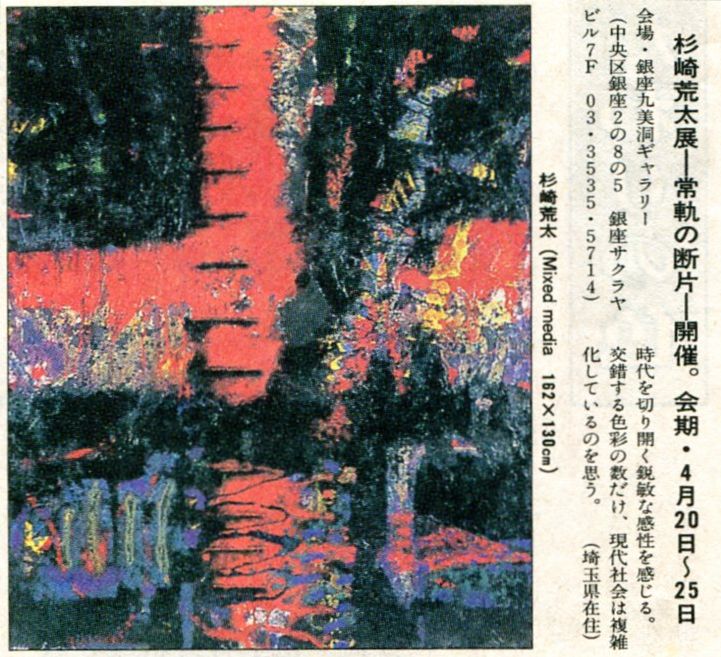

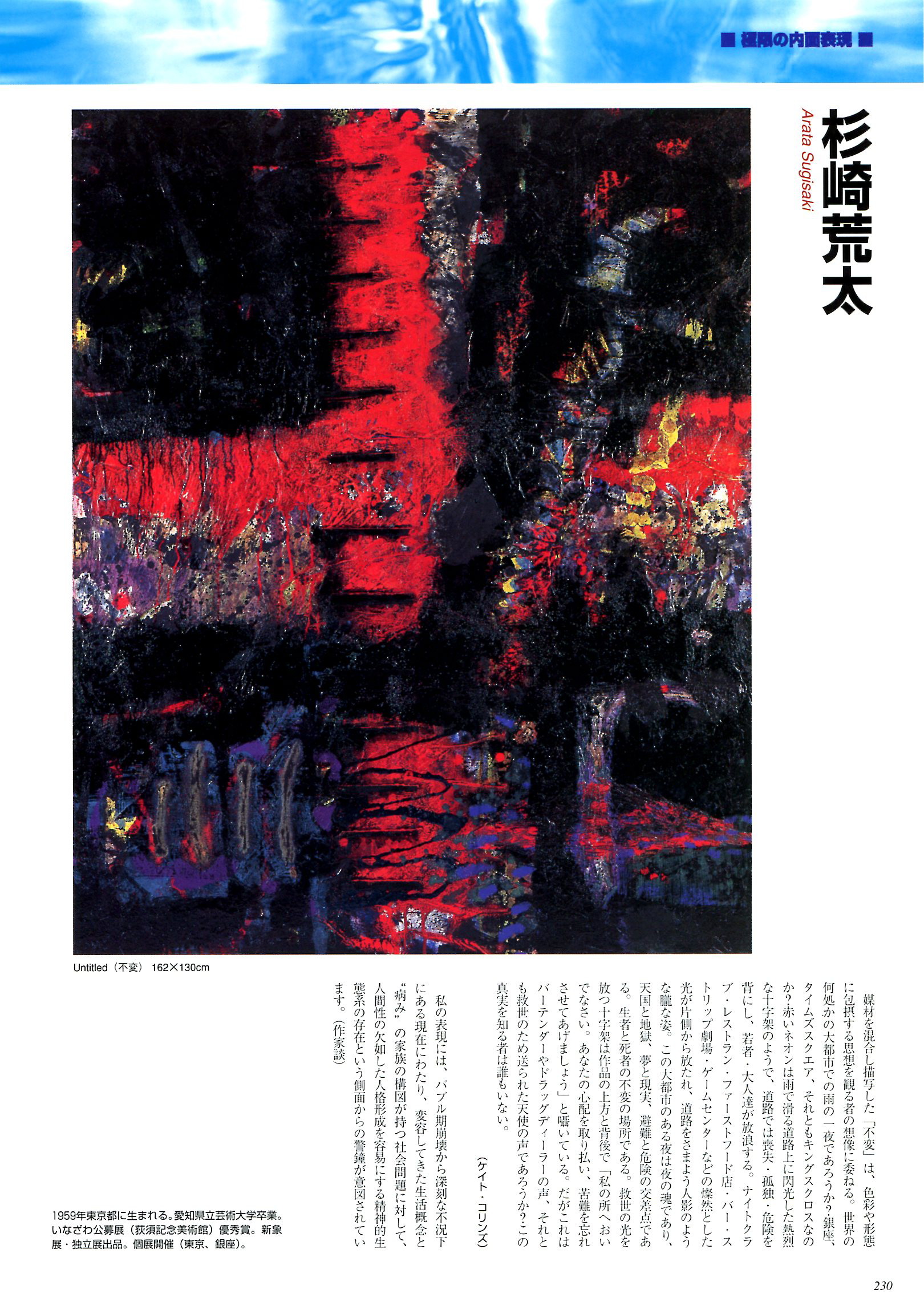

First Personal Exhibition 1998.4.20-25 −常軌の断片−

社会人間として、形骸化した安心感の中で自我を秤にかけ続けてきた時間に疲弊し、自身の存在感の根本をなす意味と社会との関係を問い直し続けた泥炭が如き精神が崩れ始める。

自己の憤りを深く心の底に沈め、上澄みばかりをすくい上げて生きてきた中で、流れた時間に点在し続けた確かな生を感じる一瞬の感覚を、物語として構築するのではなく、鋭利な刃物で一瞬に切り取り、自分の隣に添えおくことができたら、自分が生きている価値を認識できる救いになるのではないかという欲求。

そして表現の根幹に息づいていたもの、五感を同時に発動する条件を、自身のダブローに刻印することが最も重要なことであることは疑う余地のない確信。

以降、社会生活から押し付けられた価値の引用を意識から遠ざけ、時間が紡いだ生を証す断片そのものの残骸が持つものとしての強さを、どう自分と同じ一瞬の時間に対峙させ、隣に据え置くかが表現の核となり、手法となっていく。

Invitation

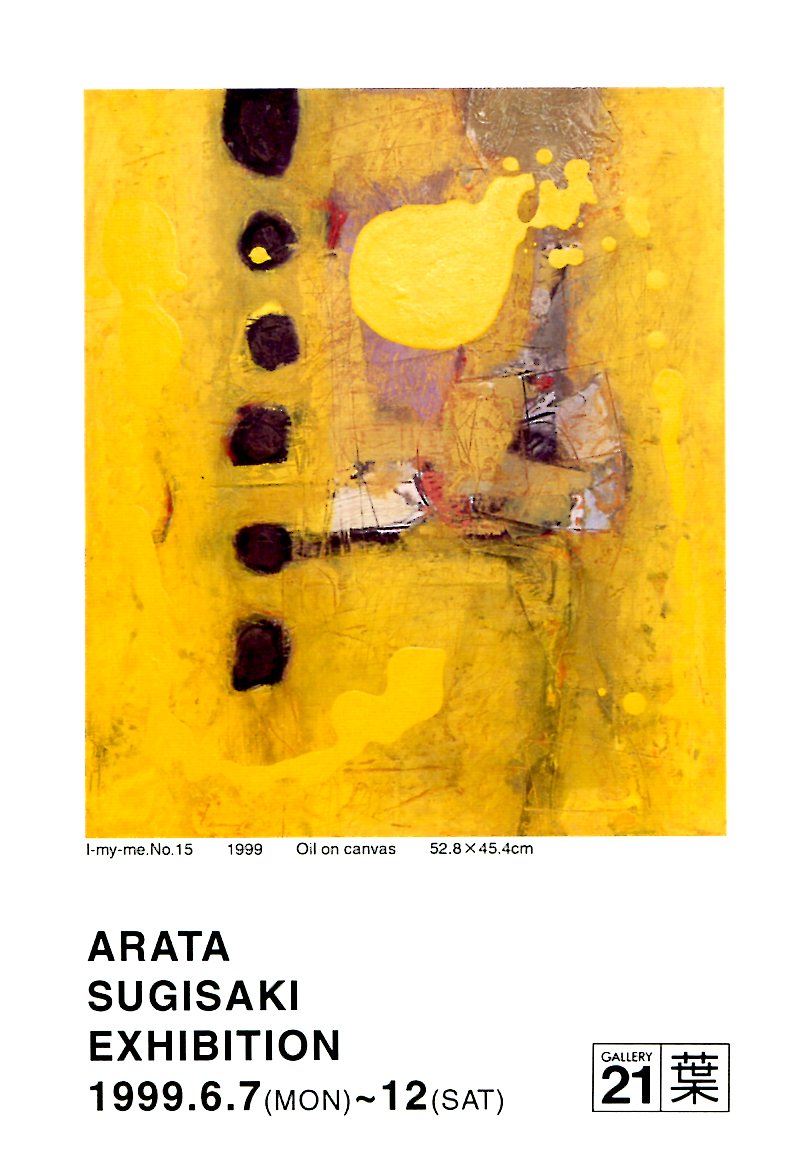

Second Personal Exhibition 1999.6.7‐12 −関係の創起−

既成の価値の引用をできるだけ避け、自己の内面の無意識下の一歩手前にある、かろうじて自我を保った自分が主題となった時間に集積した表現。

表現形態はタブローから離れることはないが、現実からわずかにずれた不変と相対する自らにとっての実存である「生」を切り取る時間が、より短くなっているような気がする。それは長い間に蓄積された情念の強さが、量よりも一時に表出して溢れでる兆候、痕跡の持つ経験と想像によるリアリティによるものだとする思考が、直感を優先した結果によるもののような感触というか…。

かろうじて自我を保った自己表現の欲求、物質によるミニマル化に傾ききれずに、感情という時間のディテールを捨てきれないスクエアーな存在が、象徴という表現にとどまってしまうもどかしさを、その時々の自分のリアリティーに重ね合わせて吐き捨てる。

そんな足場の悪い「場」に立脚した自立性の意味を、いったい誰が否定できるといえるのか。

Copyright ©ARATA SUGISAKI'S

FINE ART. All Rights Reserved.

Copyright ©ARATA SUGISAKI'S

FINE ART. All Rights Reserved.